水屋の竹簀子の寸法

寸法例

お客様に寸法をご指示いただき、そのとおりに製作する受注生産品です。いくつかの規格寸法の中から選ぶ形式ではございません。

下表は寸法の一例であり、表と全く同じ寸法になることは少ないです。

竹簀子の寸法は個々の水屋および流しに合わせて決まるので、一つひとつに異なってきます。 そのため既製品から選ぶのではなく、新築であれば設計者様や施工業者様、既存茶室の簀子買い替えであればご使用者様に寸法を指示いただく必要がございます。

| 寸法例 | |

|---|---|

| 幅(mm) | 奥行(mm) |

| 1800 | 600 |

| 1800 | 450 |

| 1200 | 600 |

| 1200 | 450 |

| 900 | 600 |

| 900 | 450 |

寸法の決め方

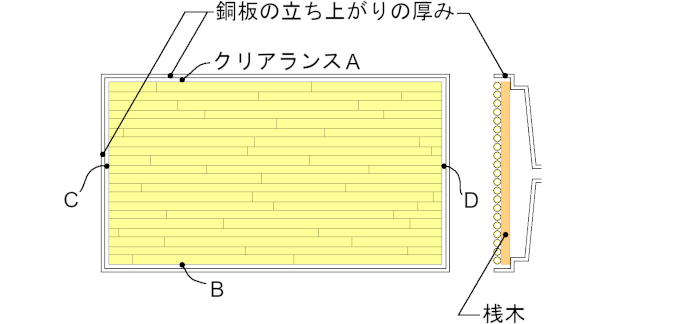

基本的には下記 1 のように計算していただくのですが、水屋の竹簀子は銅板落とし(流し、水皿)の中にはめ込んで(敷いて)使用するので、 注文する大きさを間違えると入らない場合もあります。そのため 2 の方法を取ることも可能です。

1、簀子を敷く部分(銅板落としの開口寸法)の寸法を測り5mm以上マイナスして簀子の寸法を決める。計算間違いにご注意ください。

2、「開口部は幅○○ミリ×奥行○○ミリなので、そこに入るように作って欲しい。」とお伝えいただく。 お伝えいただく寸法が簀子そのものの寸法ではなく開口部の寸法であることをはっきりとお伝えください。 竹簀子は幅、奥行共に5mm程小さく制作させていただきます。

ご指定いただく寸法

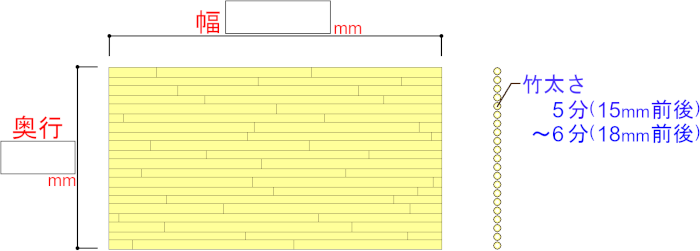

赤文字の幅および奥行の寸法をミリ単位でご指定下さい。 竹の太さは青文字の通りです。

<竹簀子寸法>

簀子は、銅板落とし開口部の幅および奥行より5mm以上小さくしてください。(開口部の寸法に銅板の立ち上がりの厚みは含めないでください) (簀子の周囲が銅板ではなく木材の場合もございますが、同様に5mm以上小さくしてください。)

→クリアランスA+B=5mm以上

→クリアランスC+D=5mm以上

<竹簀子と周囲>

※竹簀子は指示いただく寸法から少々誤差が生じます。 ※竹簀子周辺 (下部も含む)のつくりや形状はイラストと異なる場合があります。イラストは弊社の銅板落とし(流し)を基に一例を示したものです。 ※上図では桟木を数本並べた上に簀子を敷いています。(桟木は別売り)銅板落としの形状によっては不要な場合もあります。

指定できる寸法(任意)

竹の太さは上図↑の青文字の通りですが、変更したい場合は希望の数値をお知らせください。

竹の太さ

水屋の簀子に使われる竹の太さは5分(15ミリ前後)から6分(18ミリ前後)が最も多く、4分(12ミリ前後)も使用されます。

「現在使用している竹の太さが8分(24ミリ前後)なので」というように既存に合わせる場合などで4~6分以外を使用することもあります。

水屋の竹簀子としては5~6分が一般的であり、指定が無い場合には5~6分でお見積り・作成しています。

寸法の誤差 - 多少の誤差があります

簀子の幅は竹の長さを切って調整するのでご指示いただく寸法通りにほぼきっちりとなりますが、奥行に関しては竹を並べていくので竹の太さの関係で多少前後いたします。

あらかじめご了承をお願いいたします。

見積り・注文方法

御見積→ご注文の流れです。

1、メールまたはFAXで見積依頼書を送信ください。メールアドレスおよびFAX番号は見積依頼書左上に記載がございます。 お電話でご依頼ただく事も可能です。(電話03-3683-2481)

2、御見積書を返信いたします。

3、内容をご確認いただき、ご注文のご意思をお伝えください。

※納期やお支払い方法等詳細は御見積書を御覧ください。

水屋の竹簀子のお手入れ

使用後のお手入れ

<汚れを取る> 使用後は流水で汚れを落とし、風通しの良い所に数日立掛けてよく乾かしください。

<乾かす> 例えば水滴を全てしっかりとふき取った場合には乾いたように見えますが、竹の表面(皮の部分)の水滴が取れただけで竹の内部(身の部分)は濡れている状態です。 しっかりと拭いた場合でもよく乾かしてください。

<保管> 乾いたように見えても内部は濡れている場合がございます。保管の際も、風通しの良い所が適しています。

簀子とカビ

きちんと手入れしているにもかかわらず、簀子に黒カビや白カビが発生してしまうことがあります。カビの発生条件3つ

1,栄養 2,酸素 3,水分(湿度)

この3つが好条件となれば、簀子に限らずカビは発生します。3つの内1つでも欠けるとカビは発生しません。

1,栄養

カビにとっての栄養のことです。

簀子を触った際に手から付着する汚れや油分が栄養になりますし、

竹という植物に糖質やタンパク質が含まれています。

2,酸素

私たちの生命を維持するのに不可欠な酸素は、身の回りの空気に含まれています。

3,水分(湿度)

簀子をよく乾かしても、「湿度」というかたちで空気中に水分が存在しています。

湿度の高い梅雨の時期に室内や食べ物にカビが発生しやすいのはそのためです。

カビを防ぐために条件の1つを完全に無くすのは日常生活の中では不可能です。 カビがなるべく発生しないように私たちができることは、簀子を清潔に保って栄養を減らし、よく乾かした上で風通しの良い所で保管し簀子の水分を低く保つことです。

お取替え時期

竹簀子は使用を重ねると、劣化とともに汚れてきたり壊れるなどの不具合が生じます。 具体的には、よく使う部分を中心に竹の色が黒ずむ、カビが生える、竹が割れて銅線から外れる、竹が折れる、銅線が切れる、などです。

初釜に合わせて毎年簀子を新調される方もいらっしゃれば、壊れてから買い替える方もいらっしゃいます。

茶室や水屋は建築物なので簡単に交換できませんが、簀子は取り外し・取り替えがききます。 丁寧にご使用いただいても、使用を重ねると黒ずみ劣化していくので取り替える時は必ず来ます。 ご自身の負担にならない範囲でお手入れ、カビ対策をおこなうことで良好な状態を保っていただき、劣化が目に付くようになった際には新調を検討していただければと思います。