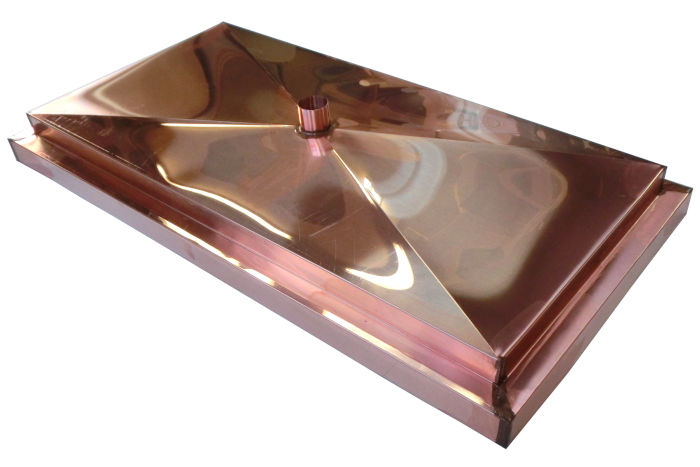

銅板落とし(どうばんおとし・ドウバンオトシ)

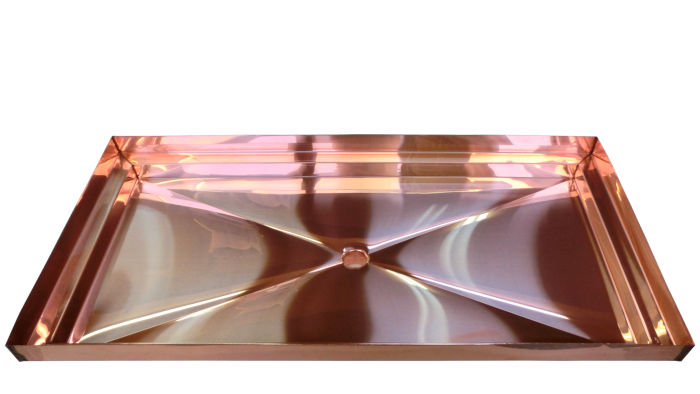

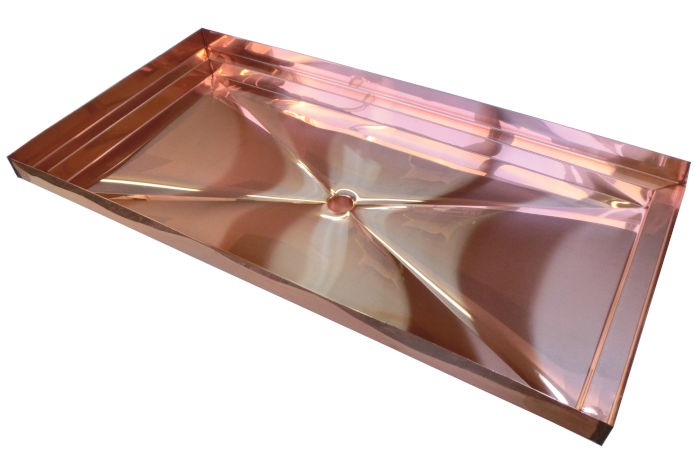

銅板落とし(表)

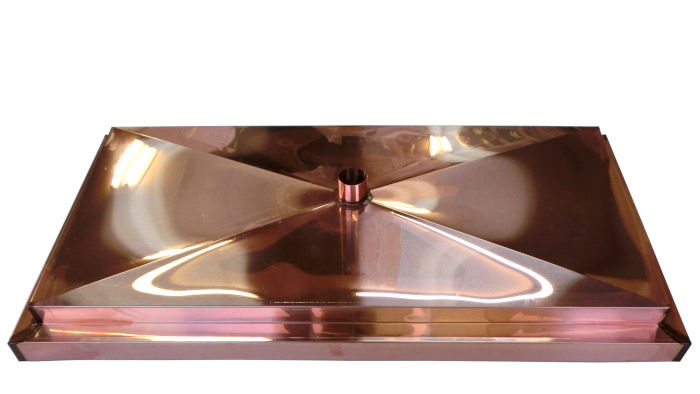

銅板落とし(裏)

銅板落とし(どうばんおとし・ドウバンオトシ)とは、茶室の水屋(みずや・ミズヤ)に設置される流し、シンクのこと。 茶道をされている方は「水皿(みざら・ミザラ)」と呼ぶことが多いと思います。

一般家庭の台所の流し、シンクと同様に、銅板落としの底部には排水口があり、排水口は排水管に接続されます。

銅板落としの素材には銅を使用します。銅は酸化、変色が早いため、光り物をきらう茶室や水屋に適した金属素材といえます。

・・・・水屋(みずや・ミズヤ)とは・・・

水屋とは茶室の台所にあたる部分のことで、ここで茶事の準備や後片付けをします。

銅板落としと水屋

簀子の下に銅板落しが隠れています。簀子の上方右側に水栓があります。

上の写真は水屋を正面から見たものです。最下部(床にあたる部分)に竹簀子(たけすのこ・タケスノコ)が敷かれており、写真では見えませんがその下に銅板落としがあります。

竹簀子の上方には水栓(すいせん・スイセン)が設置されています。

※水栓‥‥蛇口のこと

茶事の際は竹簀子の上に水壺等の道具を配置して茶碗などの茶道具を水で濡らしたり洗ったりします。

水は簀子の竹と竹の隙間を通って銅板落としに落ち、底部の排水口から排水される仕組みです。

流しの高さ

一般の台所の流し(シンク)は立ったままの作業を前提として床から70cm程度の高さに設置されますが、 水屋では正座の姿勢で作業を行いますので流し(銅板落とし、水皿)の上端(じょうたん)が床のラインに位置し、床下に流しが埋まっています。

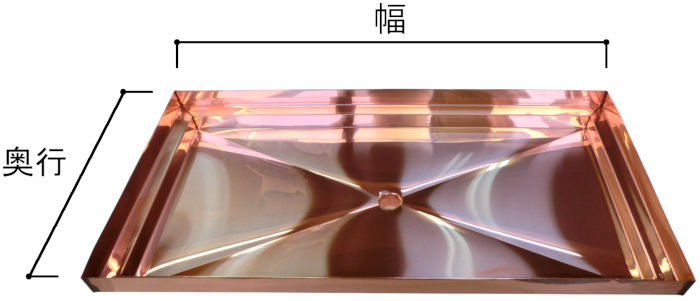

銅板落としの寸法

寸法例

お客様に寸法をご指示いただき、そのとおりに製作する受注生産品です。いくつかの規格寸法の中から選ぶ形式ではございません。

下表は寸法の一例であり、表と全く同じ寸法になることは少ないです。

銅板落としの寸法は個々の水屋に合わせて決められ、一つひとつ異なってきます。そのためそのため既製品から選ぶのではなく、設計者様や施工業者様にご指示いただく必要がございます。

銅板落とし(どうばんおとし・ドウバンオトシ)

| 寸法例 | |

|---|---|

| 幅(mm) | 奥行(mm) |

| 910 | 455 |

| 910 | 600 |

| 1365 | 455 |

| 1365 | 600 |

ご指定いただく寸法

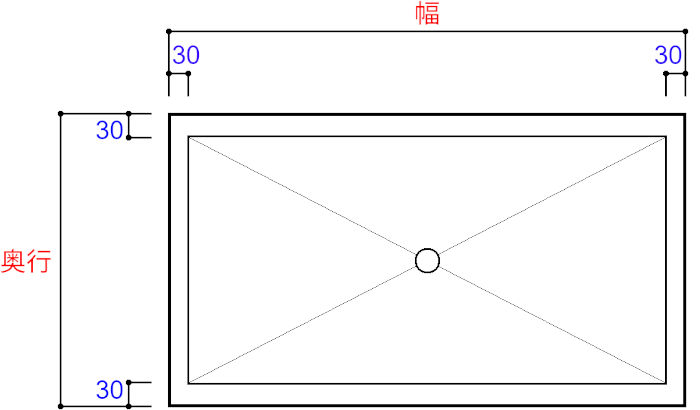

赤文字の幅および奥行の寸法をミリ単位でご指定下さい。その他の寸法は青文字の通りです。

<銅板落とし寸法(平面)>

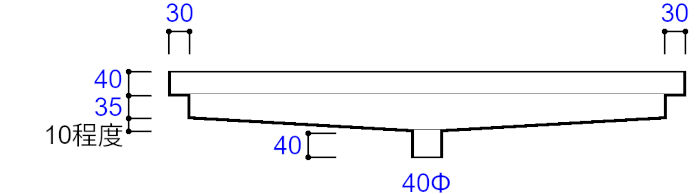

<銅板落とし寸法(断面)>

指定できる寸法(任意)

青文字の寸法は上図↑の通りですが、変更したい場合は希望の数値をお知らせください。

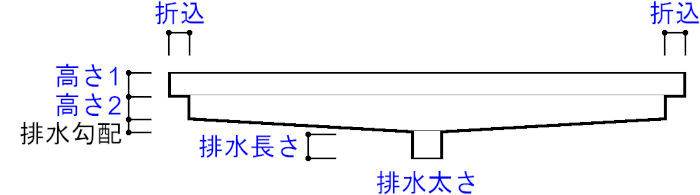

専用の見積依頼書にご記入いただきメールしていただくか、電話の場合には下図↓の名称に対応させてお知らせください。

<銅板落とし平面解説図>

<銅板落とし断面解説図>

- 【解説】

- ●折込手前、折込奥、折込左、折込右‥‥竹簀子を置く部分の幅。折込(おりこみ)の上に簀子を直接置くのではなく、桟木を3~4本渡した上に簀子を置きます。

- ●高さ1‥‥竹簀子を置く部分の高さ。桟木を置いた上に簀子を敷きます。

- ●高さ1+高さ2‥‥銅板落としの底面までの高さ。(銅板落しの深さ)

- ●排水勾配‥‥排水が流れやすいように排水口に向かってゆるやかに傾斜しています。

見積り・注文方法

御見積→ご注文の流れです。

1、メールまたはFAXで見積依頼書を送信ください。メールアドレスおよびFAX番号は見積依頼書左上に記載がございます。

お電話でご依頼ただく事も可能です。(電話03-3683-2481)

銅板落としの寸法に合わせた竹簀子を一緒に御見積する場合はその旨をお伝えください。

2、御見積書を返信いたします。

3、内容をご確認いただき、注文のご意思をお伝えください。

※納期やお支払い方法等詳細は御見積書を御覧ください。

銅板落とし(表)

銅板落とし(裏)