竹簀子について(たけすのこ・タケスノコ)

竹簀子(たけすのこ)

竹に銅線(どうせん-いわゆる針金のこと)を通して作った簀子です。茶室の水屋(みずや・ミズヤ)で使用します。

その他の使用用途は、通気性を確保するため例えば押入に敷いたり、濡れ縁や、建築内装材として天井や壁面の装飾に使用します。

・・・・水屋(みずや・ミズヤ)とは・・・

水屋とは茶室の台所のような部分で、ここで茶事の準備や後片付けをします。

→水屋について詳しく見る

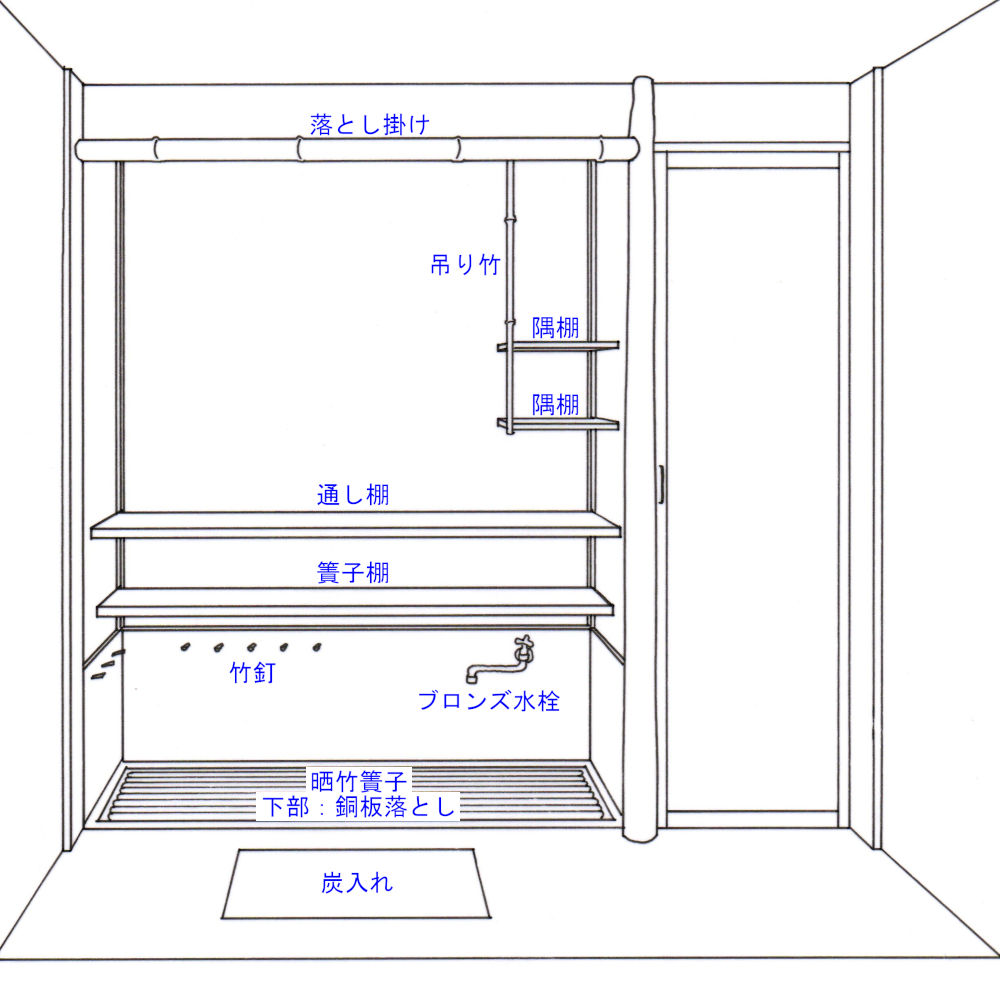

竹簀子と水屋

水屋の底部に流しがあり簀子が敷かれています

右の写真は水屋を正面から見たものです。最下部(床にあたる部分)に竹簀子が敷かれており、

竹簀子の右上方には水栓(すいせん・スイセン)が設置されています。

※水栓‥‥蛇口のこと

写真では見えませんが竹簀子の下は床ではなく流し(銅板落とし、水皿)になっています。

茶事の際は竹簀子の上に水壺等の道具を配置して茶碗などの茶道具を水で濡らしたり洗ったりします。 水は簀子の竹と竹の隙間を通って下の流し(銅板落とし、水皿)に落ち、排水される仕組みにです。

竹簀子は取り外しができるので、劣化したら新調することが可能です。

竹簀子の種類

【簀子のつくり】 銅線通し/裏桟付

竹に銅線(はりがね)を通した「銅線通し(どうせんどおし)」が多く使われますが、銅線を使わずに桟木に竹を打ち付けた「桟付(さんつき)」も使用されます。

指定が無い場合には「銅線通し」でお見積り・作成しております。

・・・・銅線通しと桟付きで高さが変わる?・・・

・銅線通しの竹簀子‥‥流し(銅板落とし、水皿)に桟木を3-4本渡し、その上に置きます。

・桟付の竹簀子‥‥簀子と桟木が一体となっており、流しの上にそのまま置きます。

そのため、「桟木込みの銅線通し」と「桟付」は、桟の高さが同じなら同じ高さとなります。

※流し(銅板落とし、水皿)の深さが浅くて、桟木を使用できないケースもありました。→流し(銅板落とし、水皿)について

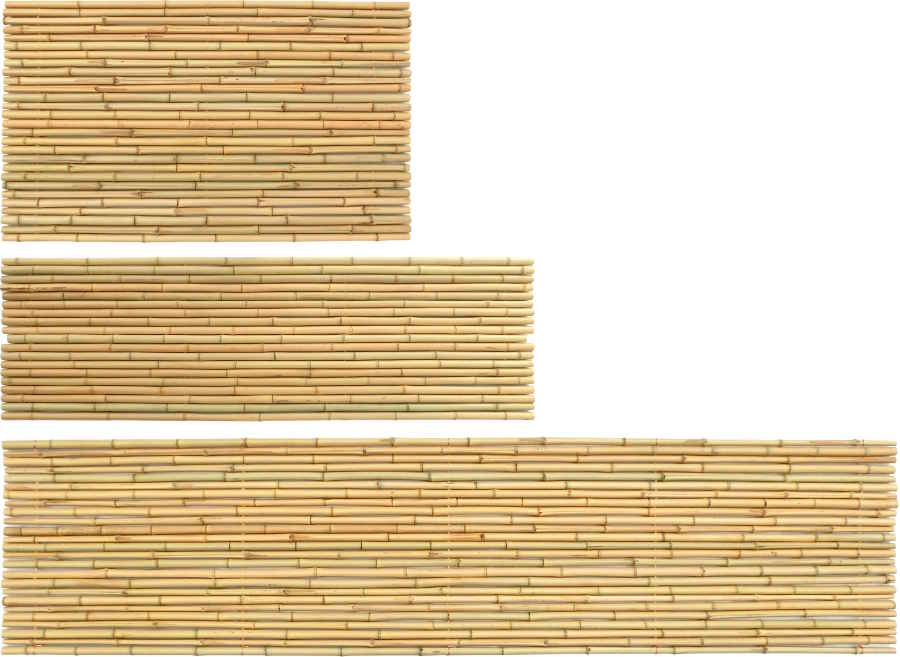

晒竹簀子銅線通し。銅線(針金)が通っているのが分かります。

晒竹簀子桟付き

【竹の種類】 晒竹/女竹/黒竹

水屋の竹簀子は晒竹(さらしだけ)という種類の竹材を使って作ります。クリーム色~黄色~緑がかった黄色の色味をしています。 元々は屋外に生えている青い竹(緑色の竹)を乾燥させたものです。

以前は女竹(めだけ)を使う事も多かったのですが手に入りにくくなり、現在は晒竹がを使う事がほとんどです。 稀に黒竹(くろちく)という黒い竹を指定される事もあります。

水屋の竹簀子としては晒竹が最も一般的であり、特別なこだわりが無ければ晒竹で問題ありません。指定が無い場合には晒竹でお見積り・作成しています。

水屋以外で使用する竹簀子の場合には、目的に応じて様々な種類の竹が使われます。

通気性を持たせる事が目的で簀子を使用する場合には、竹の種類にはこだわらずに晒竹が使われることが多く、

室内の装飾など意匠の目的で使用される場合はイメージに応じて竹の色や模様が楽しめる黒竹や染煤竹(そめすすだけ)などがよく使われます。

【竹の防虫】 防虫あり/なし

竹材は防虫処理をしたものと、していないものがあります。水屋の竹簀子には防虫なしの竹材を使って作ります。

水屋の竹簀子は取り外しができ、使用を重ねると劣化するので取り替える時期が必ず来ます。 くわえて虫がつく事はよくある事ではないので、水屋の簀子を防虫ありで作ることはまずありません。

水屋の竹簀子としては防虫なしが一般的であり、指定が無い場合には防虫なしでお見積り・作成しています。

水屋以外で使用する簀子の場合は用途に応じて防虫のありなしを選ぶ必要があります。

室内に使用し、取り外しがきかない場合(内装の柱として使用するなど建物の一部となる場合等)は必ず防虫品を使用してください。

取り外せる使い方(置くだけの簀子など)の場合は、もし虫がついても取り替える事ができるので防虫品でなくても構わないと思います。

屋外使用の場合は、もし虫が出ても屋外だから構わないという方もいらっしゃいます。屋外だから虫が付かないように防虫ありを使用するという方もいらっしゃいます。

色々なサイズの晒竹簀子。サイズは上から幅約700mm、幅約1000mm、幅約1600mm。